カウンセリングの予約

カウンセリングをご希望される方はご予約をいただいています。メールまたはお電話でお問い合わせください。

世田谷区用賀の矯正歯科 はしば矯正歯科

© Hashiba Orthodontic Office, All Rights Reserved.

矯正歯科の目的は、単に歯並びを整えることではありません。上下の歯列が正しく噛み合うように歯を正しい位置へ動かし、不正咬合を改善させることが目標になります。その結果、歯並びが整ってきれいな口元が手に入ります。

正しく噛めるようになると食べ物をしっかり咀嚼(そしゃく)できて、消化不良を防げるようになります。また、発音が良くなる、虫歯や歯周病の予防につながるなど、健康面に大きく貢献します。

さらに、多くの人が気になる見た目の問題も改善が期待できます。場合によっては顔貌も変化し、コンプレックスが解消されてよりすてきな笑顔になります。

はしば矯正歯科の矯正治療で、正しい歯並びで美しい笑顔と健康を手に入れて「新しい自分」になりませんか?

・矯正治療の一般的な治療費は25万~150万円、一般的な治療期間は6ヵ月~3年、一般的な治療回数は6~36回となります。

・矯正治療は公的健康保険対象外の自費診療となります。

・薬機法(医薬品医療機器等法)未承認の矯正装置は、医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。

・治療の主なリスク・副作用については、ページ下部をご確認ください。

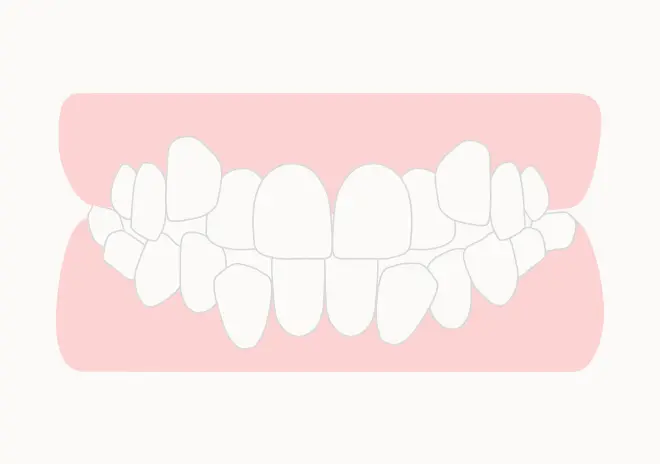

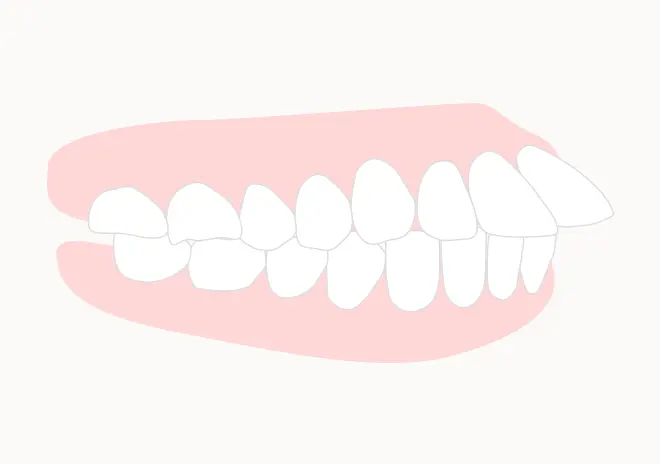

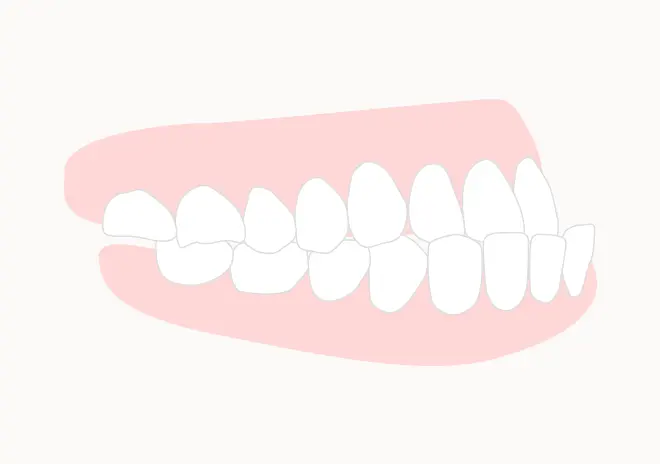

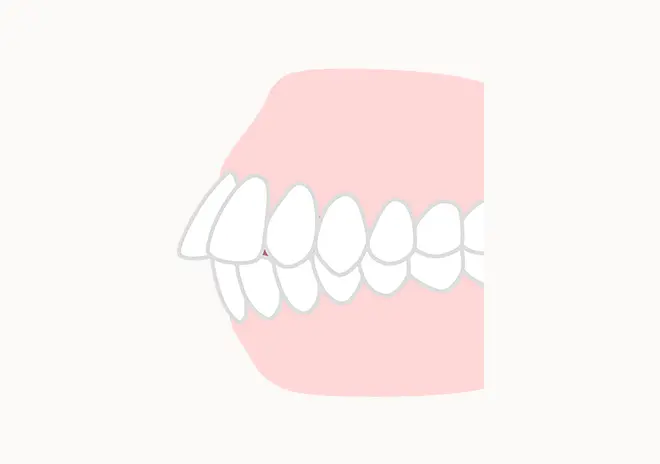

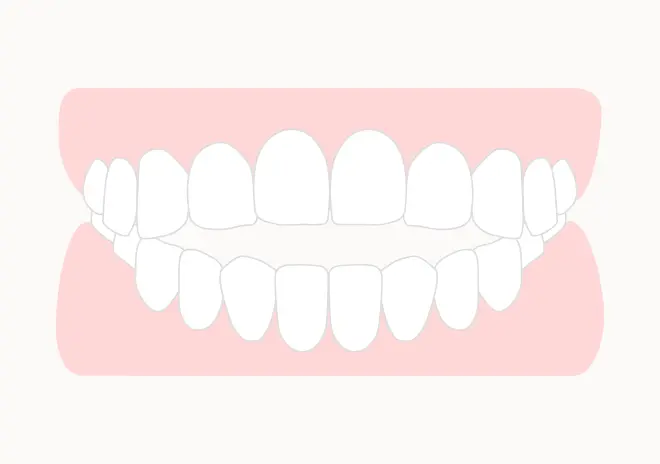

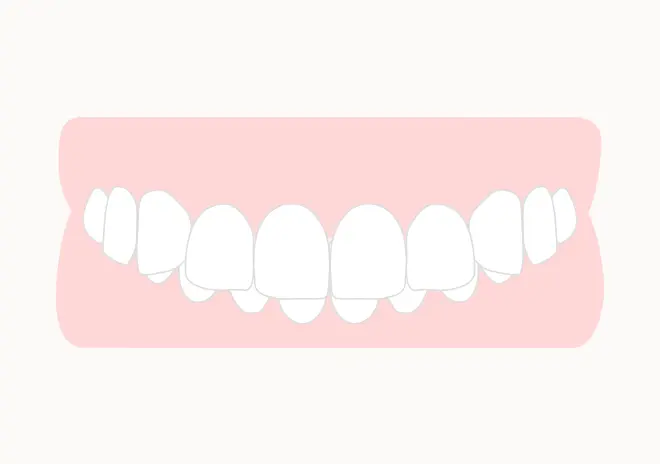

悪い歯並びは不正咬合とよばれており、並び方によっていくつかのタイプがあります。歯並びが気になっている方は、どの不正咬合に当てはまるのかチェックしてみましょう。

でこぼこの歯並びになっている

噛んだときに上の前歯または上顎全体が前方に出ている

噛んだときに下の前歯または下顎全体が前方に出ている

口元が前に出て全体的に盛り上がって見える

奥歯が噛んでいるものの前歯が閉じずに隙間ができている

上の前歯が下の前歯に過剰に被さっている

隣接する歯に隙間ができている

上顎の歯列は舌側矯正にして、下顎の歯列は表側矯正にする治療法です。舌側矯正だけに比べると費用を抑えられ、下顎の歯があまり見えない方は、写真の様に装置はほとんどみえません。

ハーフリンガル

ワイヤー矯正は、歯列の表側に装置を取り付ける最も一般的な治療方法です。装置が口を開けた際に目立ちやすい一方で、幅広い症例に対応でき、比較的費用を抑えられるという利点があります。当院では、従来の金属製装置ではなく、歯の色に近いセラミック製の装置を使用しているので比較的目立ちにくいです。

表側矯正

小さな医療用のネジを顎骨に埋入し、歯を引っ張る固定源として効率良く動かします。固定源となる奥歯が動くことなく、出っ歯などの症状を改善しやすくします。

歯科矯正用アンカースクリューを用いた治療

カウンセリングをご希望される方はご予約をいただいています。メールまたはお電話でお問い合わせください。

患者さまが歯並びなどについてお悩みになっていることをお聞かせください。また、治療についてのご希望などもお伺いします。患者さまのお口を拝見したうえで、現在の状態を大まかに説明します。

現在の歯並びの噛み合わせ、骨格などを詳しく診査します。頭部X線規格写真、パノラマX線写真などのレントゲン撮影のほか、歯科用下顎運動測定器(ナソヘキサグラフ)や歯科用咬合力計(オクルーザー)という装置で噛み合わせを調べます。さらに、筋肉の触診なども行ない、2時間半ほどかけて丁寧に検査を進めます。

検査結果をもとに診断をくだします。診断の内容を患者さまに説明し、治療に対するご希望なども反映した治療計画をお伝えします。治療内容やスケジュールとともに価格についてもお話しし、患者さまがご納得されたうえで次のステップに移ります。ご質問などにもしっかりお答えします。

矯正装置を付けている間は、歯が磨きにくくなります。矯正治療中のトラブルを回避するために、まず歯磨きの方法を覚えていただきます。その他、クリーニングによる歯面の清掃、歯並びを悪化させる悪癖(頬杖、片顎ばかりでの咀嚼など)の改善するための指導などを行ないます。

治療計画にもとづき、矯正装置をお口の中にセットします。矯正治療が始まったあとは、月に1度のペースでご来院いただき、歯がどれくらい動いたか確認しながら装置を調整します。その際、歯の汚れがしっかり取れているかも調べます。

長期にわたり付けていた矯正装置を取り外します。歯並びが改善したのを確認したのち、歯科用下顎運動測定器(ナソヘキサグラフ)や歯科用咬合力計(オクルーザー)を使用して噛み合わせを測定し、正しい噛み方になっているかチェックします。

歯がそれぞれ正しい位置に動いても、骨がしっかり固まるまでは歯が少しずつ移動してしまいます。きれいになった歯並びを保つために、保定装置(リテーナー)を装着していただきます。

審美的に問題がある詰め物・被せ物や歯の変色が見られる場合は、補綴処置やホワイトニングによって見た目を改善します。審美的歯科治療に精通した歯科医師と連携し、治療を行ないます。

保定によって歯並びが安定したら、治療は完了となります。治療後は定期的にメンテナンスを受けていただき、噛み合わせや虫歯・歯周病の有無などを確認します。ご自宅でのケアについてもアドバイスし、歯を健康に保つサイクルを確立させます。

歯並びのお悩みは、とてもデリケートな問題だと思います。

だからこそ私たちは、お一人おひとりとの対話の時間を何よりも大切にしています。

初回の相談では、まずあなたのお話をじっくりお聞かせください。その上で、考えられる治療の選択肢を一つひとつ丁寧にご説明します。メリットだけでなく、デメリットもしっかりお伝えしますので、あなただけの治療プランを一緒に見つけていきましょう。

矯正治療には、費用や期間のことなど様々な不安がつきものです。

安心して第一歩を踏み出せるよう、具体的な情報や実際の症例をまとめました。

ぜひ、あなたの治療選びの参考にされてください。

・矯正治療の一般的な治療費は25万~150万円、一般的な治療期間は6ヵ月~3年、一般的な治療回数は6~36回となります。使用する装置、症状や治療の進行状況などにより変化しますので、参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・最初は矯正装置による不快感、痛みなどがあります。数日から1~2週間で慣れることが多いです。

・治療期間は症例により異なりますが、成人矯正や永久歯がすべて生えそろっている場合は、一般的に1年半~3年を要します。小児矯正においては、混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)に行なう第1期治療で1~2年、永久歯がすべて生えそろったあとに行なう第2期治療で1~2年半を要することがあります。

・歯の動き方には個人差があるため、治療期間が予想より長期化することがあります。

・装置や顎間ゴムの扱い方、定期的な通院など、矯正治療では患者さまのご協力がたいへん重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。

・治療中は、装置がついているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まるので、丁寧な歯磨きや定期メンテナンスの受診が大切です。また、歯が動くことで見えなかった虫歯が見えるようになることもあります。

・歯を動かすことにより歯根が吸収され、短くなることがあります。また、歯肉が痩せて下がることがあります。

・ごくまれに、歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。

・ごくまれに、歯を動かすことで神経に障害を与え、神経が壊死することがあります。

・治療中に金属などのアレルギー症状が出ることがあります。

・治療中に、「顎関節で音が鳴る、顎が痛い、口をあけにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。

・問題が生じた場合、当初の治療計画を変更することがあります。

・歯の形状の修正や、噛み合わせの微調整を行なうことがあります。

・矯正装置を誤飲する可能性があります。

・装置を外すときに、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、補綴物(被せ物など)の一部が破損することがあります。

・装置を外したあと、保定装置を指示どおりに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。

・装置を外したあと、現在の噛み合わせに合わせて補綴物(被せ物など)の作製や虫歯治療などをやり直す可能性があります。

・顎の成長発育により、歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

・治療後に、親知らずの影響で歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

・加齢や歯周病などにより、歯並びや噛み合わせが変化することがあります。

・矯正治療は、一度始めると元の状態に戻すことが難しくなります。

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・装置に慣れるまで発音しづらいなどの症状が出ることがあります。

・矯正装置を装着している期間は、適切に歯磨きができていないと、虫歯や歯周病にかかりやすくなります。歯磨き指導をしますので、毎日きちんと歯を磨き、口腔内を清潔に保つようご協力をお願いします。

・歯磨き、エラスティック(顎間ゴム)の使用、装置の取り扱い、通院などを適切に行なっていただけない場合、治療の期間や結果が予定どおりにならないことがあります。

・成長期の患者さまの治療では、顎骨の成長を予測し、現段階において適切な治療を行ないますが、まれに予期できない顎の成長や変化によって治療法や治療期間が大きく変わることがあります。また、顎の変形が著しい場合には、矯正治療に外科的処置を併用することがあります。

・歯を移動させることにより、まれに歯根の先端がすり減って短くなる「歯根吸収」を起こすことがあります。しかし、適切な矯正力で歯を移動させることでセメント質(歯根表面を覆っている組織)が修復されるため、歯根吸収のリスクを軽減できます。

・歯の周囲の組織は、治療前の状態に戻ろうと「後戻り」する性質があるため、治療後も数ヵ月から1年に1回ほどの頻度で通院いただいて歯の状態を管理し、後戻りを防ぐ必要があります。

・公的健康保険対象となる使用方法と、公的健康保険対象外の自費診療となる使用方法があり、自費診療となる場合は保険診療よりも高額になります。

・骨と化学的な結合をしないため、患者さまの骨の状態や口腔衛生状態によっては脱落することがあります。

・脱落した場合は再埋入を行なうことがあります。脱落部分の骨の穴が回復するまで数ヵ月の時間を要するため、別の部分に埋め込むことがあります。

・歯科矯正用アンカースクリューは骨に埋まっていますが、その頭部は歯肉の外にあるため、ケアを怠ると骨に感染することがあります。

・歯科矯正用アンカースクリューは歯根の間に埋入されることが多いため、埋入時に歯根を傷つけることがあります。

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・前歯6本だけを治す方法なので、噛み合わせは改善できません。噛み合わせの改善を希望される方は、全顎の矯正治療が必要となります。

・症状によっては、でこぼこの前歯がきれいに並ぶスペースを確保するため、歯と歯の間を削る必要があります。しかし、エナメル質(歯の表面)を0.3~0.8mmほど削る程度なので、歯への支障はほとんどありません。

・前歯だけの治療となり動きが限られているので、症状によっては希望どおりに仕上がらないことがあります。

・マウスピース型矯正装置を用いた治療は、機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・正しい装着方法で1日20時間以上使用しないと、目標とする治療結果を得られないことがあるため、きちんとした自己管理が必要になります。

・ご自身で取り外せるため、紛失することがあります。

・症状によっては、マウスピース型矯正装置で治療できないことがあります。

・お口の中の状態によっては、治療計画どおりの結果が得られないことがあります。

・装着したまま糖分の入った飲料をとると、虫歯を発症しやすくなります。

・治療によって、まれに歯根吸収や歯肉退縮が起こることがあります。

・食いしばりの癖が強い方の場合、奥歯が噛まなくなることがあります。

・治療途中で、ワイヤーを使う治療への変更が必要になることがあります。

・お口の状態によっては、マウスピース型矯正装置に加え、補助矯正装置が必要になることがあります。

・治療完了後は後戻りを防ぐため、保定装置の装着が必要になります。

・薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器です。日本では完成物薬機法対象外の装置であり、医薬品副作用被害救済措置の対象外となることがあります。

当院でご提供している「マウスピース型矯正装置」は、薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器となりますが、当院ではその有効性を認め、導入しています。

◦未承認医療機器に該当

薬機法上の承認を得ていません(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2025年5月12日最終確認)。

◦入手経路等

アライン・テクノロジー社(日本法人:インビザライン・ジャパン合同会社)、株式会社アソインターナショナルより入手しています。

◦国内の承認医療機器等の有無

国内では、マウスピース型矯正装置と同様の性能を有した承認医療機器は存在しない可能性があります(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2025年5月12日最終確認)。

◦諸外国における安全性等にかかわる情報

情報が不足しているため、ここでは諸外国における安全性等にかかわる情報は明示できません。今後重大なリスク・副作用が報告される可能性があります。

◦医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済対象外

国内で承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器(生物由来等製品である場合に限る)・再生医療等製品による副作用やウイルス等による感染被害で、万が一健康被害があったとき、「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」などの公的な救済制度が適用されますが、未承認医薬品・医療機器・再生医療等製品の使用は救済の対象にはなりません。また、承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器・再生医療等製品であっても、原則として決められた効能・効果、用法・用量および使用上の注意に従って使用されていない場合は、救済の対象にはなりません。

日本では、完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。

※当該未承認医薬品・医療機器を用いた治療の広告に対する注意事項の情報の正確性について、本ウェブサイトの関係者は一切責任を負いません。

・薬機法(医薬品医療機器等法)において承認された医療機器です。顎の運動を3次元的に観察、記録するための機器となります。

・この機器を用いた検査を要する矯正治療は、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・ペースメーカーを使われている方は検査を受けられないことがあります。

・薬機法(医薬品医療機器等法)において承認された医療機器です。顎関節症等の神経筋機能障害による咬合圧の分布異常や不均衡を検出する機器です。

・この機器を用いた検査を要する矯正治療は、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・咬合力測定フィルムを噛み、そのフィルムをこの機器にセットして診断するため、咀嚼時の咬合接触状態とやや差がでることがあります。